1. Warum Popjournalismus?

Franz Beidler: Christoph, du blickst auf neun Jahre Popjournalismus beim Tages-Anzeiger zurück. Wie verhalten sich in deinem Verständnis Pop und Popjournalismus zueinander?

Christoph Fellmann: Die Welt der Popmusik hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun, das ist eher so ein Märchenland. Gerade deshalb fand ich es interessant und wichtig, anhand von Popmusik gesellschaftliche Phänomene zu beschreiben. In der Hoffnung, dass die Themen dann auch bei jenem Publikum auf Interesse stossen, das diese Musik vielleicht gar nicht konsumiert. Dass also Texte über die Musik relevant werden für Leute, die gar nicht mit dieser Bewusstheit Musik hören.

Claudio Landolt: Also haben Popjournalistinnen und Popjournalisten einen Bildungsauftrag?

CF: Ich würde es eher einen Vermittlungsauftrag nennen. Pop kommt ja von populär. Wenn jemand das Letzigrund-Stadion füllt, dann gibt es dafür auch einen Grund. Diesem Phänomen journalistisch auf den Grund zu gehen und herauszufinden, was die Figur auf der Bühne so anziehend macht, finde ich reizvoll. Auch wenn ich die jeweilige Musik zu Hause nicht höre.

CL: Funktioniert Pop überhaupt ohne journalistische Debatte?

CF: In Kinderzimmern und an Partys sehr wohl. Aber sonst ist Popmusik mit all ihren Identitätsangeboten gesellschaftlich zu wichtig, um nicht in Medien diskutiert zu werden. So finde ich es zum Beispiel interessant, wie sich in den Platten der britischen Musikerin FKA Twigs unsere digitale Existenz widerspiegelt. Nur meine Meinung kundzutun, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, wäre langweilig. Spannend sind die Diskussionen und Deutungsversuche, wofür diese Musik steht und weshalb sie so klingt. Popkultur ist nahe am Zeitgeist und kann einiges über diesen aussagen.

CL: Der legendäre US-Rockjournalist Lester Bangs sagte 1977: «We will never again agree on anything as we agreed on Elvis.» Gibt es den Mainstream im digitalen Zeitalter überhaupt noch?

CF: Auch Elvis hat die Meinungen gespalten. So viel Einigkeit herrschte da nicht. Wer in den 1970er-Jahren Simon & Garfunkel hörte, hörte nicht unbedingt auch Led Zeppelin. Heute gibt es so etwas wie den Mainstream der Minderheiten, also einen Mainstream, der sich aus verschiedenen Unterströmen zusammensetzt. Was man früher Mainstream nannte, hat sich heute stark verpixelt.

2.Mainstream der Minderheiten

FB: Warst du als Popjournalist ein Brückenbauer zwischen den Filterblasen?

CF: Das ist zu Gandhi-mässig formuliert. Natürlich richten sich Pop-Texte in erster Linie an Pop-Begeisterte. Ich empfand es aber immer auch als meine Aufgabe, dem Publikum andere Musik vorzuschlagen und nicht nur das zu bedienen, was sowieso schon bekannt ist.

CL: Pop begann als gesellschaftliche Bewegung. Ist das vorbei?

CF: Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Pop ist selber keine gesellschaftliche Bewegung, Pop begleitet und verstärkt seit dem 20. Jahrhundert gesellschaftliche Bewegungen. Und er beutet sie kommerziell aus – das ist das doppelte Gesicht von Pop. Ich glaube, er tut das bis heute, auch wenn es seit Techno in den 1990er-Jahren keine ganz grosse Popbewegung mehr gegeben hat.

FB: Wie ist es mit der Innovation? Teilst du die Meinung, dass in der Popmusik nichts Neues mehr entsteht, wie der britische Musikjournalist Simon Reynolds 2012 in seinem Buch «Retromania» befand?

CF: Nein. Ich schätze Reynolds sehr, aber «Retromania» ist kein gutes Buch. Die Aussage, Popmusik lebe nur noch von der Vergangenheit, ist einfach falsch.

CL: Und was ist mit Reynolds‘ Beobachtung, dass Popmusik im Recyclingmodus sei und nur noch bestehende Stile neu kombiniere?

CF: Natürlich arbeitet Popmusik mit Retro-Zitaten. Aber wenn ich aktuelle Platten von Moses Sumney, Jeans for Jesus oder sogar von Rihanna höre, dann stelle ich fest: Das klingt anders, das ist eine neue Musik. Das hat es vor zehn Jahren so nicht gegeben.

FB: Du hast von Verpixelung gesprochen. Man könnte es auch Nischisierung nennen. Wie schätzt du diese Entwicklung ein?

CF: Es bilden sich Mikroszenen und Mikrogenres, die ich selbst oft weder verstehen noch einordnen kann. Mit Subgenres, die so etwas wie Sekten sind. Gleichzeitig ist es heute aber auch sehr viel einfacher als früher, verschiedene Musikstile zu hören. Die iPods sind heute vielseitiger gefüllt, als es unsere Kassetten in den 1990er-Jahren waren. Damals gab es zum Beispiel die Grunge-Menschen, die wirklich nur Grunge gehört haben. Heute hat jede und jeder eine Fülle von unterschiedlichen musikalischen Inputs zur Hand.

3.Demokratisierung und Diskurs

CL: Jeder mit einer IP-Adresse ist heute eine potentielle Journalistin oder ein potentieller Journalist. Ist die Top-Down-Kommunikation der klassischen Zeitung überhaupt noch legitim?

CF: Das Modell ist sicher unter Druck gekommen. Ich finde, es hat immer noch seine Berechtigung. Journalistin oder Journalist zu sein heisst, an dieser Schaltstelle zu sitzen, den ganzen News-Strom zu sichten und dann zu entscheiden, was wirklich wichtig ist.

FB: Ist das nicht eine Bevormundung der Leserschaft?

CF: Klar kann man das so interpretieren, aber das ist der Beruf der Journalistin oder des Journalisten. Ich finde es immer noch wichtig, dass kompetente Leute ihn ausüben. Leute mit Haltung, die nicht leicht zu beeindrucken sind und die sich nicht nur aufgrund von Hypes und Trends für oder gegen etwas entscheiden.

FB: Hast du deine Texte den neuen Bedürfnissen des Internets angepasst?

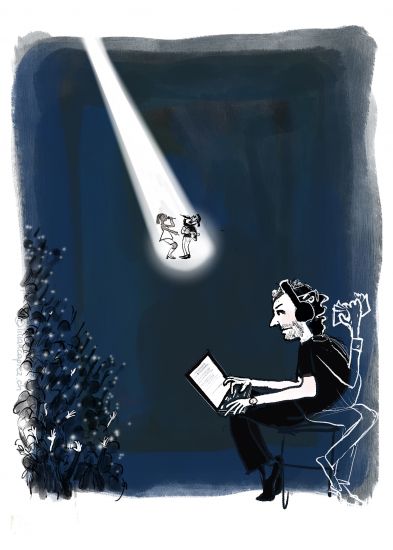

CF: Ja. Man kann die Digitalisierung ja nicht ignorieren. Ein Beispiel: Als ich 2008 angefangen habe, gab es den Druck, von grossen Konzerten gleich schon am darauffolgenden Tag eine Konzertkritik in der gedruckten Zeitung zu haben. Da sass man dann im Hallenstadion mit dem Laptop auf dem Schoss und hat während des Konzerts die Kritik geschrieben, damit man sie um 22:15 Uhr in die Redaktion schicken konnte. Das war selbstverständlich unbefriedigend. Eine meiner ersten Amtshandlungen nach der Fusion mit der Onlineredaktion war die Abschaffung dieser Konzertkritiken für die Printausgabe. Wir sind dann dazu übergegangen, die Kritiken über Nacht zu schreiben und sie morgens um sieben Uhr online zu stellen. Damit wurde die Qualität deutlich besser.

FB: Heute sieht die Redaktion in Echtzeit, ob ein Text gelesen wird. Was macht das mit den Journalistinnen und Journalisten?

CF: Die digitale Demokratisierung findet statt und muss auch nicht schlecht sein. Problematisch finde ich es, wenn man sich als Journalistin und Journalist den Klickzahlen unterordnet. Jeder individuelle Text wird heute danach ausgewertet, wie oft er angelesen wurde, als wie «lesenswert« er gerated wurde und wie viele Online-Abos er generierte. So wird in der Konsequenz jeder Text zu einem Profitcenter, das rentieren muss. Natürlich hat das Auswirkungen auf die Art und die Themen der Texte, die hergestellt werden.

CL: Welche musikjournalistischen Inhalte performen am besten im Internet?

CF: Beliebt sind schlechte Konzertkritiken über Bands, die sehr populär sind. Da können sich die Leute dann aufregen und ihre Kommentare darunterschreiben. Aber das als Strategie anzuwenden, würde die eigene Arbeit vergiften.

FB: Was wäre der richtige Ansatz, damit umzugehen?

CF: Ganz einfach, man sollte den Leserinnen und Lesern nicht nach dem Mund schreiben. Die meisten von ihnen sind ja auch nicht blöd und schätzen es nicht unbedingt, wenn man ihnen nichts zutraut.

CL: Und du glaubst, dass das in Zukunft noch funktionieren wird?

CF: Ich glaube, in Zukunft werden sich viel mehr neue Formate herausbilden. Es gibt Videoblogger auf YouTube, die vor der Kamera neue Platten besprechen. Das scheint ja zu funktionieren und auch ein Bedürfnis zu sein. Dann gibt es die schriftlichen Blogs wie Pitchfork, die gigantisch gross und damit auch professionell geworden sind. Trotzdem denke ich, dass es die klassische Musikkritik zumindest in den Bezahlmedien auch in Zukunft noch geben wird. Ich bin zuversichtlich, dass jene Menschen, die für Medien bezahlen wollen, solche Texte auch nachfragen. Auf irgendeine Weise werden diejenigen, die das schreiben wollen, und diejenigen, die das lesen wollen, zueinander finden. Die grosse Frage ist diejenige betreffend der Finanzierung.

CL: Bleiben wir bei den inhaltlichen Herausforderungen. Laut Diedrich Diederichsen wird vor allem die «qualifizierte Langsamkeit» überleben. Wie siehst du das?

CF: Wenn man mit Texten Geld verdienen will, müssen sie substanziell, vertrauenswürdig und interessant sein. Und da landet man dann eben doch wieder bei dieser Erklärbär-Haltung – dass da jemand sitzt, der sich auskennt und sich zu einem Thema ein paar gescheite Gedanken macht – und die auch noch hübsch formulieren kann.

Christoph Fellmann war bis im Sommer 2017 Kulturredaktor mit Themenschwerpunkt Pop beim Tages-Anzeiger. Heute arbeitet er als freier Autor und Kulturschaffender in Luzern.

Der Balken in meinem Auge ist eine geteilte Rubrik von Coucou und Zollfreilager, dem Kulturmigrations-Observatorium der ZHdK. Die darin erscheinenden Interviews beleuchten die Kultur, ihre Praxen und Politiken als Frage der Multiperspektivität. Das Interview mit Christoph Fellmann wurde am 30. November von Franz Beidler und Claudio Landolt im Kontext eines Kurses des Masters Kulturpublizistik an der ZHdK geführt.