1.Vielfalt als Behübschung

KF: Ivana Pilić, Sie unterstützen Kulturinstitutionen in Fragen der Diversität und Chancengleichheit. Sind Kulturbetriebe für dieses Thema empfänglicher als Betriebe anderer Branchen?

IP: Das würde ich so nicht sagen. Die Kulturszene ist eine internationale Szene, was prinzipiell eine gute Ausgangslage wäre. Doch trotz der oberflächlichen Vielfalt ist der Kulturbetrieb ein sehr homogener und elitärer Bereich – und das über die Länder hinweg. Es reicht dementsprechend nicht aus, wenn Kulturbetriebe bloss auf internationale Kulturproduzent*innen fokussieren. Es geht auch um die Heterogenität der lokalen Bevölkerung – diese soll sich in einer Institution – im Programm, Personal und Publikum – wiederfinden. Es geht schliesslich darum, auch für all jene interessant zu sein, die in der eigenen Stadt wohnen und künstlerisch tätig sind.

KF: Mit dem Begriff «Diversity», oft übersetzt mit Vielfalt, ist nicht überall dasselbe gemeint. Was verstehen Sie unter Diversität?

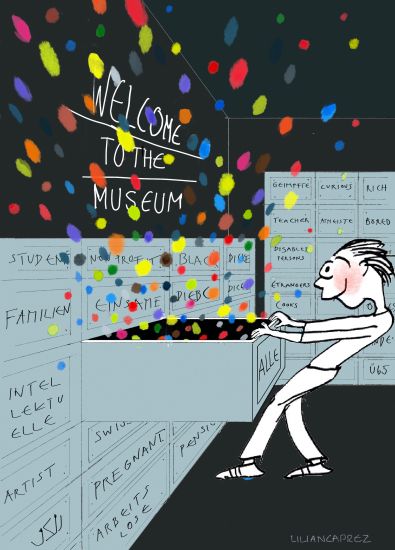

IP: Ich verwende einen kritischen Diversitätsbegriff. Das heisst, dass ich mich nicht damit begnüge, Vielfalt als Behübschung und Bereicherung zu verstehen, sondern dass ich immer auch die diskriminierenden Strukturen in den Institutionen selbst anschaue. Darüber hinaus bedeutet es, nicht bloss auf migrationsbedingte Vielfalt zu fokussieren, sondern andere Kategorien – wie soziale Schicht, Sexualität oder Behinderung – miteinzubeziehen. Dies hilft, den Fokus zu verschieben und auf die institutionellen Ausschlüsse zu schauen.

Häufig wird über Menschen gesprochen, die aus anderen sozialen Milieus kommen – was jedoch zu einer Migrationsfrage gemacht wird. Selbstverständlich überschneiden sich die Kategorien. Aber in der oberflächlichen Auseinandersetzung wird – obwohl nicht beabsichtigt – rasch nach dem «Migrations-Anderen» gesucht.

KF: Wie kommt es dazu?

IP: Dies geschieht zunächst einmal, weil die Verantwortlichen sich nicht genau genug überlegen, welche Zielgruppe im Fokus stehen soll und was diese ausmacht. Aus einer Position der gesellschaftlichen Mehrheit heraus wird aber auch zu sehr in Schubladen gedacht. Wird beispielsweise die türkische Community imaginiert, stellen sich die Organsiator*innen diese oft als kulturferne Gruppe vor – dass es darunter aber auch Kunstschaffende und Akademiker*innen gibt, geht oft vergessen. Fruchtbarer wäre es, zu schauen, welche Diskriminierungen es hinsichtlich unterschiedlicher sozialer Gruppen in der eigenen Institution gibt.

Ich plädiere für eine sorgfältige Analyse. Für die Kulturinstitutionen lohnt es sich, zuerst zu schauen: Wer lebt da in meiner Stadt, wer interessiert mich? Jüngst gab es geradezu einen Hype um Projekte mit Geflüchteten. Doch oft geben sich Kulturinstitutionen bunt und vielfältig, ohne die eigenen diskriminierenden Strukturen anzuschauen. So entstehen feigenblattartige Projekte oder bloss oberflächliche Neuerungen, die das Konzept von Diversität schwächen und das eigentliche Ziel entwerten: mehr Teilhabe unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen an der kulturellen Bedeutungsproduktion zu fördern. Je besser wir die eigenen diskriminierenden Strukturen verstehen, desto einfacher fällt es, Massnahmen zu entwickeln.

2. Das Museum als Spielfeld für die Neuverhandlung von Demokratie

KF: Was bedeutet dies spezifisch für Museen?

IP: Museen kommt eine spezielle Rolle zu, da hier unter anderem gesellschaftliche Geschichtsschreibung stattfinden kann. Sie können aber auch als Spielfeld verstanden werden, um kulturelle Teilhabe zu ermöglichen oder Demokratie neu zu verhandeln. Der Kulturbereich bietet Möglichkeiten, zu experimentieren und ein neues «Wir» zu erproben. Hier haben wir die Freiheit zu sagen: Das ist unsere Gesellschaft und so kann sie ausschauen. Museen könnten aus einer Vorreiterposition heraus zeigen, was es heisst, mehrsprachig, vielfältig, divers zu sein.

KF: Was bräuchte es, damit Museen ihre Vorreiterrolle ausfüllen können?

IP: In Museen gibt es häufig temporäre Projekte, doch stellt sich die Frage, was danach passiert. Wie kann man die Zielgruppe halten, wie bleibt der Raum für sie zugänglich? Wer sich zukunftsweisend verändern möchte, sollte sich mit der eigenen Institution beschäftigen und sich die Prozesse näher anschauen: Beginnt das Nachdenken über unterschiedliche Bevölkerungsgruppen erst bei der Vermittlungsarbeit oder sind diese im Konzeptionsprozess bereits vertreten.

Ich finde es auch wichtig, sich offen einzugestehen, dass notwendige Kompetenzen im eigenen Haus womöglich nicht vorhanden sind. Dann können sich etwa Museumsdirektor*innen Leute dazu holen, die sich schon lange mit der Thematik beschäftigen, die diskriminierende Strukturen erfassen können oder ein anderes kuratorisches Wissen mitbringen. Die aufrichtige Auseinandersetzung mit sich selbst ermöglicht es, zu einer lernenden Organisation zu werden. Danach können Projekte und Massnahmen geplant und umgesetzt werden. Im besten Fall wird in der institutionellen Praxis aus Fehlern gelernt und Konzepte adaptiert. Das macht Spass, ist produktiv und wir Kulturschaffende finden neue Wege, wie wir arbeiten wollen.

3. In die Rolle der Lernenden schlüpfen

KF: Sie sind vertraut mit der hiesigen Szene, leben aber in Wien und Salzburg und haben gewissermassen einen Aussenblick auf die Schweizer Museumslandschaft. Aus dieser Position betrachtet: Welche Bilder und Stimmen vermissen Sie?

IP: Im deutschsprachigen Raum – also in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz – hat die Museumslandschaft ähnliche Probleme, wenn es um vergessene Bilder und Stimmen geht. Das Interessante in der Schweiz ist für mich, dass die Arbeit mit Mehrsprachigkeit ganz selbstverständlich ist – was erfrischend und natürlich sehr brauchbar ist für eine vielstimmige Gesellschaft. Ich bemerke jedoch auch eine gewisse Tendenz, dass die Expats – (gut gebildete) Personen, die im Auftrag einer Firma oder Organisation längere Zeit im Ausland arbeiten – in der Debatte einen wichtigeren Stellenwert haben als beispielsweise die langansässigen «Gastarbeiter*innen». Auch die indirekten wirtschaftlichen Verstrickungen in Kolonialgeschichten könnten etwa ebenso ein spannender Ausgangspunkt sein, um über Rassismus und Diskriminierung in der Schweizer Gesellschaft eine Debatte anzustossen.

KF: Sie forschen zu «diskriminierungskritischen Kunstpraxen» und haben vor Kurzem gemeinsam mit Anne Wiederhold die zweite Auflage des Buchs «Kunstpraxis in der Migrationsgesellschaft» herausgegeben. Worin liegt aus Ihrer Sicht das Potenzial künstlerischer Positionen, einen Beitrag zu einer vielfältigeren Gesellschaft zu leisten?

IP: Fragen von Zugehörigkeiten in heterogenen Gemeinschaften gewinnen gesellschaftlich immer mehr an Bedeutung. Indem der Kulturbetrieb ständig Bilder über Gesellschaft erzeugt, verhandelt er eben auch die Frage mit, wer wir als Gesellschaft sind und wer hier dazugehört. Das ist, wie ich finde, doch eine wahnsinnig spannende Frage, die nicht aussen vorgelassen werden sollte. Abseits davon ist es eine Bereicherung, mit verschiedenen Stimmen zu arbeiten und diese zu hören, weil der eigene persönliche und institutionell-professionelle Radius erweitert wird.

Begnügen wir – all jene, die Projekte im Kulturbetrieb machen und machen wollen – uns einfach nicht mit einem gut gemeinten Projekt. Ein gut gemeintes Projekt ist nicht gut genug. In unserer Arbeit ist ein transformativer Ansatz wichtig: sich strukturell verändern, sich in die Rolle der Lernenden begeben, Dinge ausprobieren. Das braucht Zeit.

Ivana Pilić ist Co-Kuratorin von «D/Arts – Projektbüro für Diversität und urbanen Dialog» und forscht an der interuniversitären Einrichtung Wissenschaft und Kunst zu diskriminierungskritischen Kunstpraxen. Im März 2021 hat sie gemeinsam mit Anne Wiederhold die zweite Auflage des Buchs «Kunstpraxis in der Migrationsgesellschaft» herausgegeben.

Der Balken in meinem Auge ist eine geteilte Rubrik von Coucou und Zollfreilager, dem Kulturmigrations-Observatorium der ZHdK. Die darin erscheinenden Interviews beleuchten die Kultur, ihre Praxen und Politiken als Frage der Multiperspektivität. Das Interview mit Ivana Pilić wurde von Katharina Flieger am 1. April 2021 via Telefon geführt, eine gekürzte Fassung des Textes wurde in der Frühlingsausgabe der «Schweizer Museumszeitschrift» publiziert.

Katharina Flieger ist Kulturpublizistin, sie lebt und arbeitet in Winterthur (fliegercorti.ch).

Lilian Caprez ist Illustratorin, sie zeichnet und lebt in Winterthur.