«Der Fokus liegt auf Neuanstössen»

Auch wenn sie in der Schweiz zahlreich sind, halten sie sich – zumindest bis zu einer gewissen Grösse – bedeckt: private Stiftungen. Eine E-Mail-Adresse sucht man auf der Website des Schweizerischen Stiftungsverzeichnis oft vergeblich. Entweder man kennt jemanden, der jemanden kennt, der*die schon mal ein Gesuch eingereicht hat. Oder aber man findet den Kontakt irgendwo versteckt in einem Handelsregister.

Eine dieser verhältnismässig kleinen Stiftungen ist die Widmer-Stiftung. Deren Präsident Markus Widmer kommt die Zurückhaltung gerade recht: «Wir können und wollen gar nicht grösser auftreten», gibt er auf Anfrage an. Sein Vater Urs war 24 Jahre lang Stadtpräsident von Winterthur und brachte nebst rund 100'000 Franken Kapital in die Stiftung, die nach dem Tod seiner Frau Anne-Marie im Jahr 2001 gegründet wurde. Aus den 100'000 Franken wurde dank guter Aktienlage an der Börse etwas mehr – und pro Jahr fliessen davon rund 5'000 bis 6'000 Franken in Projekte. Der Fokus liegt auf kulturellen und sozialen Projekten, zweimal im Jahr findet der Stiftungsrat zusammen, um die circa 15 Gesuche, die jährlich eintreffen, zu behandeln. Im letzten Jahr waren es fünf Gesuche, welche die Stiftung mit Beträgen zwischen 500 und 2'000 Franken unterstützt hat.

«Wir fokussieren auf Neuanstösse; die Unterstützung von etablierten Institutionen liegt bei diesen Beträgen nicht drin», sagt Markus Widmer. Zum Beispiel wurde ein Beitrag an eine Schreinerwerkstatt für finanziell benachteiligte Personen gesprochen – «eine kleine Schreinerei, ohne Webseite, ohne gar nichts», aber dafür mit viel Engagement und Herzblut. Menschen und Projekte, bei denen man die Leidenschaft dahinter spürt, werden bei der Betragsvergabe bevorzugt.

Der Stiftungsrat der Widmer-Stiftung besteht nur aus Familienmitgliedern, teilweise schon in dritter Generation. Der Bezug zu Winterthur wird grossgeschrieben, ebenso, dass es sich um eine einmalige Anschubfinanzierung handeln sollte. Bevorzugt man Personen, die man persönlich kennt? Wo beginnt die Vetternwirtschaft? Inwiefern ist es in Ordnung, wenn die Stiftung nicht neutral agiert? Die geografische und manchmal auch emotionale Nähe zu Kulturschaffenden sei definitiv da, sagt Markus Widmer. Dennoch versuche man, in erster Linie auf das Projekt und weniger auf die Person dahinter zu fokussieren. Die Auswahl der Gesuche sei ein ständiger Spagat, ein Abwägen zwischen den Eigeninteressen der Stiftungsratsmitglieder, dem Interesse der Stiftung und dem Wohlwollen gegenüber den eingereichten Projekten. Wichtig sei ihnen ausserdem, die Interessen des Stiftungsgründers Urs Widmer nicht ausser Acht zu lassen. So wurden zum Beispiel zwei von Miguel Garcias initiierte Projekte, der lokalhistorische Podcast «Geschichtet» und eine Broschüre über die Geschichte des Gutschick-Quartiers finanziert. «Das hätte auch unserem Vater gefallen», meint Markus Widmer. Abgelehnt hätten sie Gesuche vom HEKS, dem Fotomuseum oder der Kinderarche in Zürich: Zu gross und teilweise auch zu weit weg von Winterthur seien diese Projekte. Was Markus Widmer freut: Dank eines jüngeren Stiftungsratsmitglieds der dritten Generation wird das Thema Nachhaltigkeit als Kriterium bei der Projektauswahl vermehrt gewichtet.

«Verstehen wir etwas davon?»

Ebenfalls eine Familienstiftung ist die 1976 gegründete Gottlieb und Anna Geilinger-Stiftung. Astrid Geilinger, Ehefrau des Sohns der beiden Namensgeber*innen stiftete einen Teil ihres Vermögens, aus dem die Vergaben heute finanziert werden. Ihr Grossneffe Martin Geilinger sitzt gemeinsam mit drei anderen Familienmitgliedern im Stiftungsrat. Jährlich spricht der Stiftungsrat Gelder für 10 bis 15 Gesuche. Geografisch liegt der Fokus auf Winterthur, inhaltlich auf Kultur und Sozialem. Wichtig sei ihnen, dass der gesprochene Beitrag relevant ist für das Zustandekommen des Projekts. «Riesenprojekte von 200'000 Franken, zu denen wir mit wenigen tausend Franken nur einen unbedeutenden Anteil beitragen könnten, unterstützen wir nicht», erklärt Martin Geilinger. Zudem soll der Beitrag den Künstler*innen selbst und weniger der Vermittlung zugutekommen.

Die Fragen, die sich die vier Stiftungsratsmitglieder stellen, sind: Verstehen wir etwas von diesem Bereich? Können wir hinter dem Projekt stehen? Finden wir einen Zugang zum Schaffen? «Wir wollen nicht nur etablierte Kultur und Kunstschaffende fördern», sagt Martin Geilinger. 2021 etwa unterstützten sie unter anderem eine Person mit Fluchtbiografie, die Pfadiheimstiftung, einen Deutschkonversationskurs für Migrant*innen und zwei Ausstellungsobjekte einer Künstlerin. Bei den Entscheidungen achten sie in der Regel nicht darauf, ob und wie andere Stiftungen involviert sind. Ab und zu komme es aber vor, dass sie Rücksprache mit anderen Unterstützer*innen treffen.

Als Mäzen versteht Martin Geilinger sich und seine Stiftung nicht – er betrachtet sie eher als eine Möglichkeit, einen Beitrag zur Kulturszene oder zur Förderung von sozialen Aktivitäten zu leisten. «Durch die Sitzungen kommen wir auch in Kontakt mit Projekten, die wir als Privatpersonen sonst nicht kennenlernen würden», sagt er. Zudem sieht er die Arbeit in der Geilinger-Stiftung als Verpflichtung gegenüber seinen Vorfahren, die die Fördertätigkeit «so aufgegleist» haben.

Neueren partizipativen Organisationstrukturen von Stiftungen zeigt er sich nicht abgelehnt. Er selbst habe lange für eine basisdemokratisch organisierte Genossenschaft gearbeitet, den Bürger*innen-Panel-Ansatz der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG), bei dem in einem Kulturkomitee zufällig ausgeloste Winterthurer*innen bei der Vergabe der Fördergelder mitsprechen dürfen, findet er vielversprechend – und ist gespannt auf das, was sich ergibt. Möglich sei ein solch aufwendiges Auswahlverfahren aber eher für eine grosse Stiftung, die finanzielle und personelle Ressourcen für den organisatorischen Mehraufwand und Sitzungsgelder haben – und nicht für solche, deren Fördertätigkeit auf Ehrenamt basiert. Darum seien in der Gottlieb und Anna Geilinger-Stiftung vorläufig keine Änderungen geplant.

Bürokratie statt Weiterentwicklung

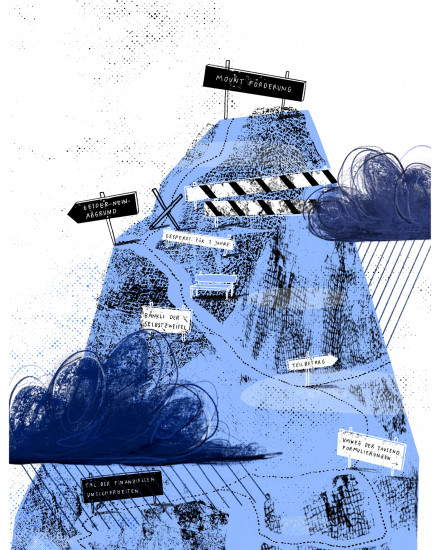

Auf der «anderen Seite der Gesuche» sitzt Merly Knörle – in der Regel vor ihrem Computer. Über 15 Förderanträge hat sie verfasst, seit sie im letzten Oktober die Leitung der Villa Sträuli übernommen hat. Nicht, ohne über Monate vorweg hunderte von Arbeitsstunden in die Neuorganisation des Hauses gesteckt zu haben. Während etwas mehr als 20 Jahren wurde die Villa Sträuli von der Sulzberg-Stiftung getragen, seit Herbst 2021 wird sie als Verein geführt, was auf vielen Ebenen eine grosse strukturelle Umstellung bedeutet: Derzeit wird das Kulturhaus mit rund 40'000 Franken vom Kanton Zürich unterstützt, dazu kommen 25'000 Franken von der Stadt Winterthur für das Künstler*innen-Residenzprogramm. Für die restliche Finanzierung des Programms, bei dem – zusätzlich zu Einnahmen aus Gastro und Kollekte – nochmals mehrere zehntausend Franken benötigt werden, muss Merly Knörle Fundraising bei privaten Stiftungen betreiben.

«Fundraising ist eine sehr aufwendige und bürokratische Angelegenheit, die stets von viel Unsicherheit begleitet ist», meint sie. Mit welchen Beträgen sie pro Jahr rechnen kann, weiss sie teilweise erst im Verlauf des Jahres, obwohl sie für die Programmplanung das zur Verfügung stehende Budget schon früher wissen sollte. Abgesehen davon sei es oftmals so, dass für die Anträge bei privaten Stiftungen ein zumindest provisorisches Programm verlangt werde, das aber erst finalisiert werden könne, wenn die Gelder gesprochen sind. Auch werde praktisch immer eine Auflistung erwartet, welche weiteren Stiftungen angefragt wurden oder einen Betrag sprechen. Ein Teufelskreis.

«Noch komplizierter wird es, wenn nur ein Teil des angefragten Betrages gesprochen wird», sagt sie. Was nicht selten passiere – und zur Folge habe, dass dann oft das ganze Budget überarbeitet werden muss. «Der zeitliche Aufwand für das Fundraising ist übermässig gross – die Zeit, die ich für die Antragstellung aufwende, würde ich lieber in Organisation, Konzeption oder Weiterdenken der Villa Sträuli stecken.»

Merly Knörle engagierte sich zuvor als Projektleiterin in der freie Szene. Für diese sei die Situation ebenfalls schwierig, erzählt sie. «Als ich mit dem Verein Intra Muros im November 2020 das gleichnamige Festival durchführte, war im Oktober noch unklar, ob die Finanzierung zustande kommt. Die Bescheide mehrerer Stiftungen standen zu diesem Zeitpunkt noch aus.» Für die Projektverantwortlichen bedeute dies absolute Planungsunsicherheit. «Ein Modus, der für uns Kulturschaffende leider allzu oft ein Normalzustand ist», sagt sie.

Wenn es den Projekten an Geld fehlt, werde die prekäre Situation von den Kulturschaffenden aufgefangen – nämlich mit unentgeltlicher Arbeit. Nicht nur sind solche prekären Situationen bei Künstler*innen gang und gäbe, auch Kulturmanager*innen, Kurator*innen und Kulturvermittler*innen haben einen schweren Stand. Viele Stiftungen erwarten als «Eigenleistung» gar einen Honorarverzicht des Organisationsteams. «Solche Erwartungen dürfen keine Voraussetzung sein», fordert Merly Knörle. Sie macht darauf aufmerksam, dass es trotz zahlreicher neuer Förderansätze immer noch eine ungelöste Förderarithmetik gebe: «Das Gefälle zwischen dem super etablierten, dem weniger etablierten und dem freien Kultursektor ist enorm, obwohl die gesellschaftliche Wirksamkeit und das künstlerische Potenzial von den beiden Letzteren unbestritten sind.» Die Leiterin der Villa Sträuli plädiert deshalb für neue Formen der Kulturförderung.

Wie genau neue, andere Formen aussehen könnten, kann sie nicht sagen. Gutes bewirken würden sicher mehr Verteilungsgerechtigkeit, weniger Auflagen in den Subventionsverträgen, vereinfachte Regeln für Anträge und Mittelverwendungen sowie ein Vertrauensvorschuss. «Interessant ist auch, wie die Städte und Kantone während der Covid-19-Pandemie auf die Situation reagiert haben. Es gab noch nie so viel Empathie und staatliche Unterstützung – sogar für die freie Szene. Das hat sehr gutgetan», meint Merly Knörle.

Textilmaschinen und Regionalturnfest

Auch diverse Stiftungen unterstützten während der Covid-19-Pandemie Kulturbetriebe und Vereine mit einem ausserordentlichen Beitrag. Eine dieser Stiftungen ist die Johann Jacob Rieter-Stiftung. Sie beschloss, bisherige unterstütze Kulturprojekte und Sportvereine, die vom Veranstaltungsverbot betroffen waren, mit zusätzlich 250'000 Schweizer Franken zu unterstützen. Die 1963 von der Maschinenfabrik Rieter errichtete Stiftung finanziert sich heute über Vermögenserträge. Die Fördergebiete sind mit Wissenschaft/Forschung, Kultur, Sport und Gemeinnütziges eher breit gestreut, Einschränkungen gibt es innerhalb der einzelnen Gebiete: Was Kultur angeht, «fördern wir in erster Linie bestehende Institutionen in den Bereichen Musik und Kunst», erklärt Geschäftsführer und Mitglied des Stiftungsrates Thomas Anwander. Auf die Förderung in den Bereichen Theater, Film und Tanz verzichten sie. In der Wissenschaft sollte ein Bezug zu Textilien und Textilmaschinen oder Maschinenbau vorliegen. Der Schwerpunkt im Sport liegt auf Handball und Unihockey, aber auch das Regionalturnfest in Wiesendangen wird unterstützt. Das Hauptgewicht der Förderung liegt auf dem Regionalen – ausnahmsweise werden aber auch internationale Projekte gefördert, wie zum Beispiel Lieferungen von medizinischem Material für die Bekämpfung von Covid-19 in Indien, wo Rieter ein Werk mit über 1'500 Mitarbeiter*innen in der Region Pune hat.

Wie viel Geld an die Projektförderung jeweils ausgeschüttet werden kann, hängt von der Börsensituation ab. «Meist liegt der Betrag im höheren sechsstelligen Bereich», erzählt Thomas Anwander. Die einzelnen Förderbeträge liegen zwischen 500 und 100'000 Franken. Gewisse Projekte werden kontinuierlich unterstützt, andere – wie die Wunderbrücke beim Technorama – werden einmalig mit einem Betrag gefördert, dessen Höhe unterschiedlich ausfallen kann. Zweimal jährlich trifft sich der Stiftungsrat; über kleine Beiträge entscheidet die Geschäftsleitung. Der Stiftungsrat bestehe aus «Personen aus dem näheren Umfeld des Rieter-Konzerns», wie der Geschäftsführer sagt. Ihre Entscheide würden sie nicht ohne Diskussionen fällen – einen gemeinsamen Nenner fänden die Stiftungsräte schlussendlich immer.

Finanzielle Notlagen und Interdisziplinarität

Bei der Casinelli-Vogel-Stiftung werden die Gesuche ebenfalls zuerst von der Geschäftsleitung nach den Vorgaben der Stiftung geprüft, bevor sie an den Stiftungsrat weitergereicht werden. Mit Laura Bösiger, der ehemaligen Kulturmarketing-Verantwortlichen der Stadt Winterthur, und Remo Longhi, dem Geschäftsführer des Fotomuseums und ehemaligen kaufmännischer Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Winterthur, sind zwei aktive Mitglieder der lokalen Kulturszene in der Stiftung vertreten. Anders als bei den anderen drei erwähnten Stiftungen können bei der Casinelli-Vogel-Stiftung das ganze Jahr über Gesuche eingereicht werden. Dabei muss man «von der Eingabe bis hin zur Zu- oder Absage mit rund zwei Monaten Bearbeitungszeit rechnen», meint Juliana Müller, Stiftungsrätin und Leiterin der Geschäftsstelle.

Im sozialen Bereich spricht die Stiftung Gelder für Einzelfallhilfen: finanzielle Notlagen wie aussergewöhnliche Zahnarztbehandlung von Menschen, die Sozialhilfe beziehen oder alleinerziehend und ohne grosses Einkommen sind. Im Kulturbereich fördert die Stiftung Veranstaltungen, die sich an Schnittstellen und in der Interdisziplinarität bewegen, sagt Juliana Müller; dort, wo vielleicht die Stadt oder der Kanton sich fragen würden: In welche Sparte gehört diese Veranstaltung? «Wir vergeben eher kleinere Beträge, dafür an mehr Projekte», erklärt sie. Von den rund 400 jährlich eingereichten Gesuchen für Projekte im Kanton Zürich werden im Schnitt circa 40 Prozent gefördert. Zur Verfügung stehen gesamthaft 300'000 bis 400'000 Franken pro Jahr, je nachdem wie hoch die Aktien-Dividenden sind.

Die Unterstützungsmöglichkeiten der Stiftungen in der Schweiz beurteilt sie positiv: «Zählt man die Förderung aus privaten Stiftungen und Staatskasse zusammen, kommt einiges an Geldern zusammen – genug, um qualitativ hochwertige oder dringliche Projekte zu fördern.» Allerdings tauschen sich die einzelnen Stiftungen kaum über die Förderung von einzelnen Projekten aus. Juliana Müller begründet dies damit, dass ein solcher Austausch sehr zeitraubend wäre, aber «je nach Interesse trifft man sich zum Beispiel am Stiftungssymposium der Schweiz und tauscht sich da aus».

Nischenprojekte statt Massengeschmack

Erfahrung mit Gesuchen hat auch Ramona Früh von lauschig – wOrte im Freien, einer Literaturreihe, die vom Verein für Kulturvermittlung Winterthur getragen wird. Die Kulturvermittlerin hat die Reihe vor sieben Jahren gestartet, damals mit weniger als einem Drittel vom jetzigen Budget. Seitdem ist lauschig gewachsen; das Budget allerdings nicht entsprechend. «Das macht es schwierig, wenn man sich weiterentwickeln, neu strukturieren oder transformieren will.» Absagen von Stiftungen zu erhalten, kenne sie: zu viele Gesuche, enger Förderungsrahmen, Nicht-in-den-Stiftungszweck-Passen – die Gründe für negative Bescheide sind zahlreich. Die Gesuchs-Odyssee wird dadurch erleichtert, dass viele private Stiftungen, die einmal Gelder für ein Projekt sprachen, das anschliessend wieder tun.

Aber auch bei lauschig herrsche oft Planungsunsicherheit, zumal der Verein nicht auf fixe Subventionen von Stadt oder Kanton zurückgreifen könne. Bis man die Stiftungslandschaft durchschaut hat, dauert es lange, so unterschiedlich seien die Konditionen. «Manche Stiftungen schütten jährlich aus, andere zweimal und danach nicht mehr; bei manchen Stiftungen gibt es eine Sperrfrist, man darf erst drei oder fünf Jahre nach einem Eintrag wieder einreichen», sagt Ramona Früh. Generell sei man in der Stiftungslandschaft einer grossen Willkür ausgesetzt – ohne die Möglichkeit, Rekurs einzulegen oder Anspruch auf die Auszahlung der Gelder zu erheben.

Private, aber auch staatliche Kulturförderung seien ihrer Meinung nach dazu da, Nischenprojekte zu ermöglichen, die nicht den «Massengeschmack» treffen und in der Bevölkerung bereits auf grossen Anklang stossen. Als Beispiel dafür verweist sie auf «Ratartouille», ein Experiment der Kulturstiftung des Kantons Thurgau, das in ihren Augen in Bezug auf differenzierte Förderung gescheitert sei: «Ratartouille» wurde Anfang 2021 initiiert und versuchte, nicht Stiftungsräte und «Kulturprofis», sondern die Bevölkerung in den Vergabeprozess zu involvieren. In einer ersten Runde durften alle möglichen Projekte eingereicht werden – mit der Aussicht auf 100'000 Franken für das Gewinnerprojekt. Von den drei Projekten, die es nach ausgiebigem Feinschliff der Dossiers in die Endrunde geschafft hatten, wurde per Publikumsvoting im Eisenwerk Frauenfeld der «Liebling» ausgewählt. «Problematisch bei einem Publikumsvoting ist, dass nicht das ‹beste› Projekt gewinnt, sondern dasjenige, das am meisten Fans mobilisieren kann», meint Ramona Früh. «Fair ist das nicht, sondern eher eine Momentaufnahme oder gar ein Zufallsgewinn».

Ein «Zufall» wie man ihn wiederum auch bei den Entscheiden der Stiftungen antrifft. Einfacher wird die Suche nach Geldern trotz innovativer Formate nicht. Und dennoch bleiben die Fundraiser*innen beharrlich dran – aus Liebe zur Kultur.

Hanna Widmer unterrichtet, organisiert die Sofa-Lesungen im Aargau, hat interimistisch die Co-Geschäftsleiterin der Sofalesungen Schweiz übernommen und schreibt seit rund vier Jahren fürs Coucou.